allon4

インプラントオーバーデンチャー

/オールオン4・6

/インプラントリペア(再治療)

- MYデンタルクリニック ホーム

- インプラントオーバーデンチャー/オールオン4・6/インプラントリペア(再治療)

総入れ歯の悩みから解放されませんか?

あなたに合った、

インプラント治療をご提案

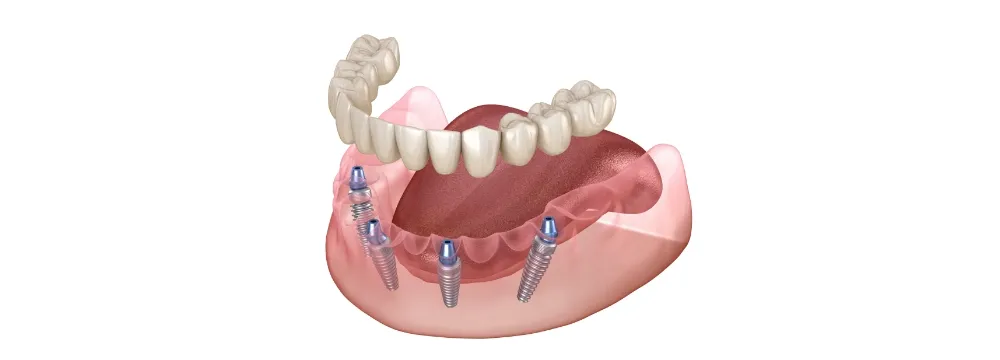

【取り外し式】安定性と清掃性を両立する「インプラントオーバーデンチャー」

【固定式】まるで自分の歯のような「オールオン4・6」

入れ歯のガタつきや噛みにくさ、話しにくさにお悩みではありませんか?

そうした入れ歯のお悩みを解消する治療法として注目されているのが、「インプラントオーバーデンチャー」と「オールオン4・6」です。これらの治療は、少ない本数のインプラントで入れ歯をしっかり固定できるため、安定した噛み心地と自然に話せる快適な毎日を取り戻せます。

堺市北区・北花田・新金岡の

インプラント治療なら

MYデンタルクリニック

インプラント

オーバーデンチャー

「インプラント」 と「入れ歯」 の

良いところを兼ね備えた治療

インプラントオーバーデンチャーは、2〜4本のインプラントを土台として顎の骨に埋入し、入れ歯の固定源にする治療法です。一般的な総入れ歯に比べて安定性に優れ、ズレや違和感が少なく、会話や食事をより快適に楽しめます。

通常、片顎のすべての歯をインプラントで補う場合には8本以上が必要とされますが、この治療法では2〜4本のインプラントですむため、費用や身体的負担を軽減できる点が大きな魅力です。また、入れ歯を取り外して清掃でき、清潔な状態を保ちやすい点もメリットといえるでしょう。

「総入れ歯よりしっかり噛めるようになりたいけど、費用は抑えたい」という方は、インプラントオーバーデンチャーでの治療をご検討ください。

インプラントオーバーデンチャーはこんな方におすすめ

インプラントオーバーデンチャーは、以下のような方に特におすすめです。「入れ歯」と「インプラント」の長所を兼ね備えた治療で、快適な毎日を手に入れませんか?

- 総入れ歯がすぐに外れたりズレたりして、ストレスを感じている方

- 食事中にしっかり噛めず、食べられる物が限られてしまっている方

- 本数の多いインプラント治療に不安があり、体への負担を軽減したい方

- 総入れ歯では会話がしづらく、人前で話すのが不安な方

- より安定した入れ歯を使いたいが、治療費をなるべく抑えたい方

インプラントオーバーデンチャーのメリットとデメリット

メリット

安定性に優れている

顎の骨に埋め込んだインプラントで入れ歯をしっかり固定するため、「グラつき」や「外れ」の心配がほとんどなくなります。会話中に外れる不安も軽減され、人前でも自然に笑ったり話したりしやすくなるのが特徴です。

少ないインプラント本数で

治療可能

通常のインプラント治療を行なおうとすると、片顎に8本以上のインプラントが必要になりますが、インプラントオーバーデンチャーでは2~4本で対応が可能です。そのため、手術の負担が軽減されるだけでなく、治療費も抑えらます。

取り外し可能で衛生的

入れ歯部分は取り外しができるため、ご自身で毎日しっかりと清掃できます。常にお口の中を清潔に保ちやすく、口臭や細菌の繁殖リスクの軽減も可能です。インプラント自体も定期的なメンテナンスにより長持ちしやすくなります。

骨が痩せるのを抑える

入れ歯だけでは顎の骨に刺激が伝わらず、次第に骨が痩せていくことがあります。インプラントオーバーデンチャーの場合は、噛むときにインプラントによって直接骨に刺激が伝わり、骨が痩せるのを抑える効果が期待できます。

老後に向けて「しっかり噛める」安心感を求める方

将来的にご自身での口腔ケアが難しくなった場合でも、ご家族や介護者がオーバーデンチャーを外して清掃を行えるため、衛生状態を保ちやすいです

デメリット

定期的なメンテナンスが必要

インプラントと入れ歯の両方を長く快適に使い続けるためには、定期的な通院によるメンテナンスが欠かせません。自己管理も重要で、清掃を怠るとインプラント周囲炎などのトラブルが起きるリスクがあります。

外科手術が必要

少ない本数とはいえ、インプラントを顎の骨に埋め込む手術が必要なため、出血や腫れなどの術後の影響が出ることもあります。全身の健康状態や骨の状態によっては、治療が適用できない場合もあるため、事前の精密検査が大切です。

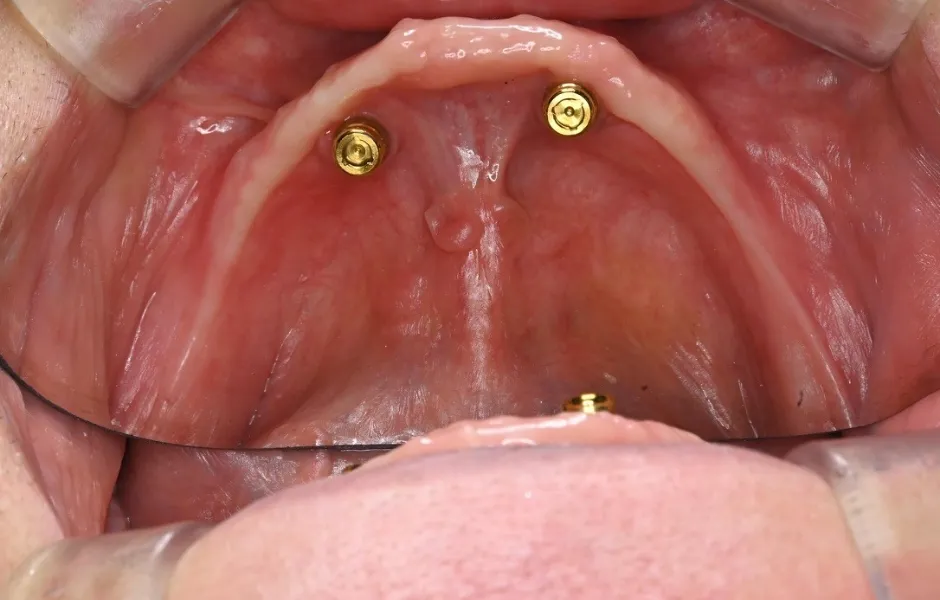

インプラントオーバーデンチャーの症例

治療前

治療中

治療後

| 患者主訴 | 下の歯がグラグラしいる。 入れ歯を入れても痛くて噛めない。 上のインプラントの被せも割れてきて困っている。 上の残っている歯もグラグラしている。 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 60代女性 |

| 治療期間・ 回数 | 3年(お仕事のタイミング等を考慮して段階を踏んで治療を行った。) 約10回 |

| 治療に用いた 主な装置・ 方法 | インプラント上義歯 |

| 治療費 | 上顎、709,500円 下顎 995,500円 |

| リスク・ 副作用 | 義歯の制作に治療回数がかかる。 元々のインプラントが使えない可能性がある。 本症例も、上顎のインプラント4本のうち1本は使用不可能だった。 |

インプラントオーバーデンチャーの費用について

| 診療内容 | 料金 (税込) |

|---|---|

| インプラント診断料 | 38,500円 |

| インプラント一次手術(4本) | 572,000円 |

| インプラント二次手術(4本) | 132,000円 |

| ロケーターアバットメント(4本) | 132,000円 |

| 仮義歯 | 110,000円 |

| ロケーターフィメール(4本) | 44,000円 |

| インプラント義歯 | 385,000円 |

一般的な治療期間・回数

【インプラントオーバーデンチャー】

治療期間:3~6ヵ月、治療回数:6~15回

【All-on-4・All-on-6】

治療期間:3〜6ヵ月、治療回数:4〜6回

※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

インプラント

オーバーデンチャーの

よくあるご質問

- Q

インプラントオーバーデンチャーは痛みがありますか?

A手術は局所麻酔下で行なうため、治療中の痛みはほとんどありません。術後は一時的な腫れや違和感が出る場合がありますが、多くは数日でおさまります。また、痛み止めも処方しますのでご安心ください。

- Q

今使っている入れ歯は使えますか?

A基本的には新しく専用の入れ歯を作製しますが、入れ歯の状態によっては、現在お使いのものを調整して使用できる場合があります。状態に応じてより良い方法をご提案しますので、まずはご相談ください。

- Q

治療期間はどれくらいかかりますか?

Aお口の状態や治療法によって異なりますが、初診から入れ歯の完成・装着まではおよそ3〜6ヵ月が目安です。患者さまのお口や骨の状態、必要なインプラントの本数などによっても治療期間は異なります。

- Q

入れ歯は自分で外せますか?

A可能です。インプラントオーバーデンチャーは、患者さまご自身で取り外しができる設計になっています。毎日のケアがしやすく、清潔な状態を保ちやすい点もメリットです。

オールオン4・6

固定式で、まるで自分の歯のような感覚を取り戻す

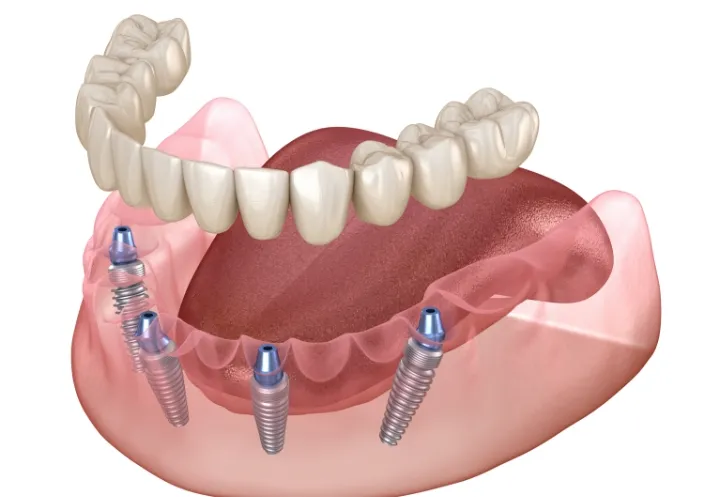

「オールオン4・6」は、片顎に4本または6本のインプラントを埋め込み、連結された12本分の人工歯を固定する治療法です。

通常のインプラント治療のように失った歯の本数と同じ数のインプラントを埋め込む必要がなく、少ない本数で対応できるため、体への負担や治療費を大幅に抑えられます。

インプラントオーバーデンチャーと似た部分もありますが、オールオン4・6の場合は人工歯をネジでしっかりと固定するため、噛む力も天然歯に近いレベルまで回復が可能です。また、手術当日に仮歯を装着できるケースも多く、治療中も見た目を気にせず過ごせる点もメリットの1つです。

さらに、骨量が充分にある部位に向かってインプラントを傾斜させて埋め込む手法を採用するため、顎の骨が痩せている方でも骨を増やさずに治療できる可能性が高まります。

オールオン4・6は

こんな方におすすめ

オールオン4・6は、上下いずれか、または両方の歯をすべて失った場合で、以下のようなお悩みやご要望をもつ方におすすめです。機能性と快適性を重視しながらも、負担を抑えたい方はぜひご検討ください。

- 総入れ歯が安定せず、外れやすさに悩んでいる方

- 固定式でより噛める歯を取り戻したい方

- すぐに仮歯を装着したい方

- 骨が少なく、通常のインプラントが難しいと言われた方

- 見た目にも自然で、美しい歯並びを手に入れたい方

オールオン4・6のメリットとデメリット

メリット

天然歯のようにしっかり噛める

固定式のため、入れ歯のようにズレたりガタついたりする心配がありません。りんごやおせんべいなど、これまで諦めていた硬いものや弾力のあるものも、自分の歯に近い感覚でしっかりと噛めるようになります。食事を心から楽しめる喜びを取り戻せます。

手術当日に仮歯が入り、

見た目が良い

多くの場合、インプラントを埋め込む手術の当日に、固定式の美しい仮歯を装着できます。歯がない期間がなく、治療中も見た目を気にせず会話や食事が可能です。「すぐに歯を入れたい」「周囲に気づかれずに治療したい」という方にも適しています。

体への負担と費用を抑えられる

骨が充分に残っている部分を選んでインプラントを埋め込むため、骨を増やすための追加手術(骨造成)を避けられる可能性が高まります。手術回数や治療期間が短縮され、全ての歯を1本ずつインプラントにする場合に比べて、体への負担と費用の両方を軽減できます。

骨が痩せるのを抑える

噛む力がインプラントを通じて直接顎の骨に伝わるため、骨が刺激され、痩せるのを防ぐ効果が期待できます。これにより、口周りの若々しい印象を保ちやすくなります。

デメリット

毎日の丁寧な清掃と

定期メンテナンスが不可欠

固定式のため、人工歯と歯肉の間の清掃がご自身では難しい部分があります。専用の歯間ブラシなどを使った丁寧なセルフケアと、歯科医院での定期的な専門的クリーニングを怠ると、インプラント周囲炎(歯周病に似た病気)のリスクが高まります。

外科手術が必要で、

適用できない場合もある

インプラントを埋め込む外科手術が必要です。また、残っている歯の状態や顎の骨の量が極端に少ない場合、重度の全身疾患をお持ちの場合など、安全性の観点から治療が適用できないケースもあります。事前の精密な検査・診断が非常に重要です。

オールオン4・6の

よくあるご質問

- Q

手術後すぐに歯は入りますか?

A多くの場合、インプラントを顎の骨に埋め込んだ当日に仮歯を装着できます。手術当日から食事は可能ですが、インプラントが安定するまでは、硬い食べ物やステーキなどの噛み切りにくい食べ物はできるだけ避けるようにしてください。

- Q

治療期間はどれくらいかかりますか?

A手術から最終的な歯の装着までの期間は、通常3~6ヵ月程度です。患者さまの顎の骨の状態などによって前後する場合もありますが、仮歯での生活は手術当日に開始できるため、治療期間の長さはあまり気にならない方が多いでしょう。

- Q

手術が不安なのですが、安全ですか?

Aオールオン4・6の手術は、歯科用CTの3D画像を用いた綿密なシミュレーションのもとに行なっています。歯肉の切開をせずに治療計画どおりの位置や角度でインプラントを埋め込むサージカルガイド(手術ガイド)も使用し、リスクを最小限に抑えています。

- Q

オールオン4・6は誰でも受けられますか?

A誰でも受けられる治療ではありません。原則として片顎もしくは両顎の歯がすべてない・ほとんど残っていない人が対象の治療法です。また、顎の骨や全身状態によっては、治療が適していない場合もあります。まずはご相談ください。

- Q

オールオン4とオールオン6の違いは?

A顎の骨に埋め込むインプラントの本数が4本の場合は「オールオン4」、6本の場合は「オールオン6」です。本数が多いほど安定性は増しますが、手術による体への負担が増え、治療費にも影響するため、骨の状態や噛む力に応じて適した本数を診断します。

安心して治療を受けて

いただくための

詳しい治療ステップ

- STEP 01

カウンセリング・精密検査

まずは現在のお悩みやご希望をじっくりとお伺いし、お口の状態を把握するために歯科用CT撮影や口腔内検査などの精密検査を行ないます。精密検査はより良い治療計画を立てるうえで重要なステップです。

- STEP 02

インプラントを埋め込む

検査結果をもとに、安全性に配慮しながらインプラントを顎の骨に埋め込みます。局所麻酔を使用するため、痛みはほとんど感じません。オールオン4・6の場合は、サージカルガイド(手術ガイド)を使用することで傷口を最小限に抑えられます。

- STEP 03

連結部分の装着

- インプラントオーバーデンチャーの場合

- オールオン4・6の場合

入れ歯を連結させるためのアタッチメントをインプラントに取り付けます。装着方式にはいくつか種類があり、患者さまの状態やご希望に応じて適したものをご提案します。

インプラントにアバットメント(支台)を取り付け、仮歯を装着します。

- STEP 04

入れ歯・人工歯の作製

- インプラントオーバーデンチャーの場合

アタッチメントに適した入れ歯を新たに製作するか、現在の入れ歯を調整します。

- オールオン4・6の場合

最終的に装着するインプラントブリッジ(人工歯)を作製します。どちらも見た目や噛み合わせのバランスにも配慮し、自然で快適な仕上がりを目指します。

- STEP 05

装着・最終調整

完成した入れ歯や人工歯を装着し、噛み合わせやフィット感などを細かく調整します。このステップでしっかりとした安定感と快適な装着感が得られます。患者さまに装着感や見た目について納得いただけたら、治療は終了です。

- STEP 06

メンテナンス

治療後も快適な状態を維持するため、定期的なメンテナンスが大切です。インプラント部分と入れ歯や人工歯の両方の状態を確認し、必要に応じてクリーニングや調整を行ないます。

また、自宅でのケアもきちんと継続していきましょう。

総入れ歯や多数の歯を失ってお困りの方

インプラントオーバーデンチャー、

オールオン4・6のご相談

カウンセリングでは、お悩みやご希望を伺い、お口の状態を拝見したうえで、どちらがより適しているか、それぞれの治療の流れや費用について詳しくご説明します。お気軽にご相談ください。

インプラント治療について、

まずは問い合わせしてみる

インプラントリペア

(再治療)

インプラント治療後に特に注意すべきトラブルが、「インプラント周囲炎」です。

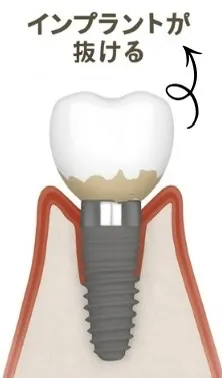

インプラント自体は人工物のため病気にはなりませんが、その周囲の歯肉や骨には、歯周病のような炎症が起こる可能性があります。これを放置すると、最終的にはインプラントが抜け落ちてしまうこともあるため、早期発見・治療が重要です。

毎日の丁寧なセルフケアにくわえ、定期的なメンテナンスを受けることで、万が一炎症が起きても早期に発見でき、適切な処置によって進行を防げます。

まずはインプラント周囲炎について正しい知識を身につけ、予防につなげていきましょう。

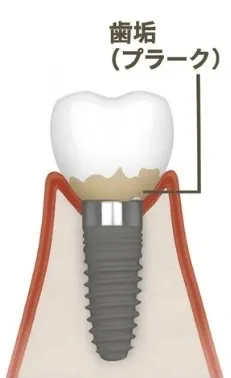

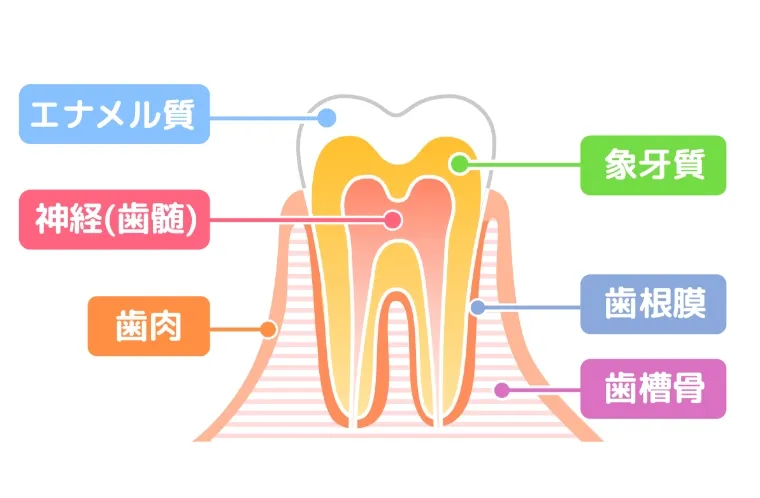

インプラント周囲炎=人工歯の歯周病

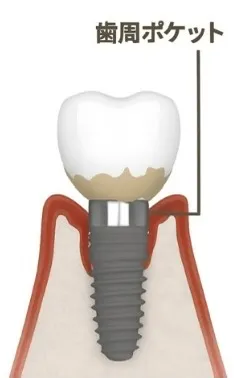

インプラント周囲炎は、インプラントの周りにある歯肉や顎の骨に細菌が感染し、炎症が広がる病気です。天然歯で起こる歯周病と同じように進行し、最初は歯肉が腫れたり出血したりといった症状が見られます。さらに進行すると炎症によって顎の骨の破壊が進み、インプラントの固定力が低下し、最終的には抜け落ちるリスクもあります。

インプラントには神経が通っていないため、痛みが出にくく、炎症に気づいたときにはかなり進行してしまっている場合も多いので、注意が必要です。

インプラントと天然歯の

インプラントと天然歯の

構造の違い

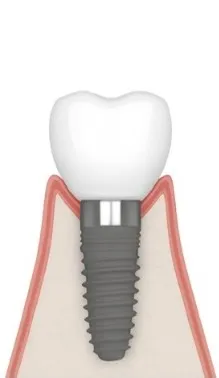

インプラントと天然歯の構造上の大きな違いのひとつが、「歯根膜」の有無です。

歯根膜は、歯と顎の骨の間に存在する薄い膜状の組織で、噛むときの衝撃を吸収するクッションのような役割を果たします。さらに、骨とつながって外部からの細菌の侵入を防ぐ防御機能も担っています。

一方で、インプラントには歯根膜がなく、人工歯根が直接顎の骨に固定される構造のため、細菌が侵入しやすく炎症が起こるリスクが高くなります。

そのため、インプラントは天然歯以上に丁寧なセルフケアと、歯科医院での定期的なメンテナンスを継続することが重要です。

「インプラント周囲炎」と「インプラント周囲粘膜炎」の関係

インプラント周囲炎は、いきなり発症するわけではありません。その前段階として「インプラント周囲粘膜炎」とよばれる状態があり、それを経て徐々に進行していきます。

インプラント

周囲粘膜炎とは?

「インプラント周囲粘膜炎」とは、インプラントの周囲にある歯肉(粘膜)にのみ炎症が生じている状態を指します。

この段階では、まだ顎の骨にまで影響は及んでおらず、適切なケアを行なえば症状の改善が期待できます。しかし、この粘膜炎に気づかない、あるいは気づいていても放置してしまうと、炎症が歯肉の深部にまで広がり、やがて顎の骨にまで達してしまいます。

この状態を「インプラント周囲炎」とよびますが、ここまで進行すると外科的な治療が必要になるケースも少なくありません。

インプラントを長く維持するためには、粘膜炎の段階で早期に発見し、適切に対処することが重要です。

インプラント周囲炎はなぜ起こる?

インプラント周囲炎は、細菌が増殖して形成される「歯垢」による感染が主な引き金となっています。なお、歯垢が溜まってしまう原因としては、以下のような要素が考えられます。

- 磨き残しによる歯垢の蓄積

インプラントの周辺に歯垢が付着した状態が長く続くと、歯肉に炎症が起こります。天然歯と異なり、インプラントには細菌を防ぐバリア機能がないため、わずかな磨き残しでも炎症が進みやすくなります。

特に歯と人工歯の間や、インプラントと人工歯のつなぎ目など、清掃が行き届きにくい部位には注意が必要です。

- 構造や位置の影響による清掃の難しさ

インプラントの形態や埋め込む位置、あるいは取り付ける人工歯の設計によっては、歯磨きで歯垢を取り除きにくいケースがあります。特に奥歯のインプラントや、骨の中に深く埋め込まれたタイプは清掃性が低く、歯垢が溜まりやすくなります。

こうしたリスクを抑えるには、より的確な治療計画の立案と治療後の定期的な歯科医院でのメンテナンスが不可欠です。

- 人工歯の緩みによる影響

インプラントの人工歯は、「セメント固定式」または「ネジ固定式」で取り付けられます。後者の場合、時間の経過とともにネジが緩み、わずかな隙間から食べカスや歯垢が侵入してしまうことがあります。これが原因となり、炎症を引き起こす場合もあるため、人工歯の状態を定期的にチェックすることが大切です。

- 歯ぎしりや咬合異常による負荷

歯ぎしりや食いしばり、あるいは噛み合わせのズレなどの咬合異常によってインプラントへの負荷が高くなりすぎると、周囲の組織に炎症が起こりやすくなります。そのため、必要に応じてナイトガードの使用や咬合調整などの対策をします。

- 喫煙や糖尿病といった全身的リスク

たばこを吸うと歯肉の血流が悪化し、免疫機能も低下するため、インプラント周囲の組織に炎症が起こりやすくなります。また、糖尿病や骨粗しょう症などの持病がある方も、感染リスクが高くなりやすいため注意が必要です。

治療前後の体調管理や生活習慣の見直しも、インプラントを長く安定させるための重要なポイントといえます。

インプラント周囲炎の進行

インプラント周囲炎は、初期のうちは自覚症状が少ない傾向にありますが、進行すると急速に骨が破壊され、最終的にはインプラントが抜け落ちてしまうこともある深刻なトラブルです。

ここでは、炎症の進行度に応じた症状の変化についてご紹介します。これらの症状に似た異変を感じたら、早めに歯科医院で診てもらうことが大切です。

ステージ 0

ステージ 0インプラント周囲粘膜炎

(前段階)周囲の歯肉に軽度の炎症が見られる状態で、顎の骨の破壊はまだ起きていません。 歯を磨いたときに軽く出血したり、歯肉が赤く腫れぼったくなったりすることがあります。適切な清掃や治療で健康な状態へ戻すことが可能な段階です。

ステージ 1

ステージ 1初期のインプラント周囲炎

歯肉の腫れにくわえて、インプラントを支えている骨のごく一部が炎症によって破壊され始めます。歯肉に違和感や軽い痛み・膿が出るなどの兆候が出ることもあります。インプラント周囲炎は、レントゲン検査や歯周ポケットの深さのチェックによって診断されます。

ステージ 2

ステージ 2中等度のインプラント周囲炎

炎症による骨の破壊が進み、歯肉が下がる・膿が出るといった症状が目立ってきます。 口臭が強くなり、不快感を日常的に覚えることも多いです。 歯磨きをすると出血が止まらなかったり、インプラント周囲の骨が半分近くまで失われてしまったりするケースもあります。

ステージ 3

ステージ 3重度のインプラント周囲炎

骨の破壊がさらに進み、インプラント本体がぐらぐらと揺れるようになってきます。 状態が悪化すると、インプラントが骨から露出したり、脱落してしまったりするおそれもあります この段階では、保存が難しくなり、やむを得ずインプラントの除去が必要になる場合があります。

インプラント治療を受けた方へお伝えしたいこと

- インプラントを長く使い続けるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

- 痛みや違和感がなくても、定期的なレントゲン検査や専門的なチェックが必要です。

- もし異常があった場合でも、早期であればあるほど回復の可能性は高くなります。

- 現在の主治医の診断に不安がある場合は、セカンドオピニオンを活用するのも一つの選択肢です。

インプラント周囲炎は、早い段階で見つかれば、短期間の治療ですむケースもありますが、発見が遅れると外科的な治療が必要になったり、最悪の場合はインプラントの除去が必要になったりします。症状が現れた時点で、すでに「ステージ2(中等度)」の状態まで進行していることも少なくありません。早期発見には、定期的に歯科医院を受診し、レントゲンなどの画像診断を受けることが重要です。

MYデンタルクリニックでは、他院で治療されたインプラントの再治療やセカンドオピニオンのご相談、またインプラント周囲炎の治療にも力を入れております。ご不安な点がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

インプラント周囲炎・周囲粘膜炎の発症率

ここまでインプラント周囲炎について詳しくご紹介してきましたが、治療後に痛みなどの自覚症状がなければ、「わざわざ歯科医院に行く必要はない」と感じる方も多いかもしれません。また、治療後の定期メンテナンスの重要性を充分に説明していない歯科医院もあるため、「一度もメンテナンスを受けていない」という方もいらっしゃることでしょう。

治療後のメンテナンスの重要性を理解していただくためにも、ここではインプラント周囲炎や周囲粘膜炎の発症率についてご紹介します。

国内外のさまざまな研究データによると、インプラント治療後のインプラント周囲粘膜炎およびインプラント周囲炎の発症率は以下のように報告されています。

| インプラント 周囲粘膜炎の発症率 約46.8% | インプラント 周囲炎の発症率 約19.8% |

現時点ではインプラント周囲炎の診断基準が論文によって異なるため、数値に多少のばらつきは見られますが、それでも、おおよそ半数近くの方が「インプラント周囲粘膜炎」の段階にあるとされているのです。

周囲の歯肉に炎症が起きているにも関わらず、適切な対応をしないまま放置してしまうと、インプラントの脱落につながる「インプラント周囲炎」へと進行するリスクが高まります。

インプラント周囲炎の治療について

次に、インプラント周囲粘膜炎およびインプラント周囲炎に対する治療法をご紹介します。これらの治療は、炎症の進行具合や影響している範囲によって内容が大きく変わってきます。

たとえば、初期のインプラント周囲粘膜炎であれば、クリーニングや専用の器具を使った軽い処置で改善が期待できます。一方で、症状が進行しているケースでは、外科的な治療やインプラントそのものの再治療が必要となる場合もあります。

進行の段階ごとに行なわれる代表的な治療法は、以下のとおりです。

- STEP 01

【軽度の場合】

専門的な清掃と薬剤による対応炎症が歯肉にのみとどまっている、または骨の炎症もごく初期段階の場合は、PMTC(歯の専門的な清掃)や抗菌薬の使用により、炎症の改善が期待できます。人工歯の形状・設計に問題がある場合は、再作製によって清掃性を高めることも重要です。この段階では、日常的なセルフケアの見直しや、歯科医院での定期的なメンテナンスを徹底することで再発の予防につながります。

早期対応によって、骨の回復が望めるケースもあるため、速やかな診断と対処が鍵となります。 - STEP 02

【中等度の場合】

インプラント表面の機械的な洗浄と状態の再評価骨への炎症が進んだケースでは、歯垢や歯石の除去にくわえ、インプラントの表面に付着した細菌やバイオフィルムを、専用の機器で除去する「デブライドメント」とよばれる処置を行ないます。 これは専門的な処置であるため、治療の難易度が高くなります。あわせて、歯肉の状態や骨の炎症の進行度を再確認し、今後の治療方針について再検討します。

- STEP 03

【重度の場合】

外科手術や骨の再生療法の実施インプラントの周りを広範囲に骨が破壊されてしまっているような重度の症状では、歯肉を切開し、感染した組織やインプラント表面の汚染物質を取り除く手術を行ないます。

必要に応じて、人工骨などを用いた骨の再生療法も併用されます。

ただし、インプラント表面を完全に除菌することは技術的にも困難であり、成功率も下がる傾向にあります。そのため、症状によってはインプラント自体の撤去も検討する必要があります。 - STEP 04

インプラント撤去と再治療を視野に入れた治療計画

周囲組織の再生が見込めない場合や、インプラントを維持することで、かえって感染リスクを高めると判断される場合は、一度インプラントを除去します。その後、患部の状態が安定してから骨を再生させ、再びインプラントを埋め込む方法を選択することもあります。

このような対応は、短期的には咀嚼(そしゃく)機能の制限をともなう可能性があるため、患者さまと相談のうえ、慎重かつ戦略的に治療方針を立てることが重要です。

インプラント周囲炎の原因とリスク要因

インプラント周囲炎の主な発症要因は、歯垢に含まれる細菌による感染とされています。

しかし、感染そのもの以外にも、病状を悪化させる複数のリスク要因が存在します。

これらのリスクは大きく「全身的な要因」と「局所的(口腔内)な要因」に分けることができます。以下にそれぞれの特徴を解説します。

全身的なリスク因子

- 喫煙習慣

- 糖尿病

- 骨粗しょう症

- 免疫機能の低下(免疫抑制状態など)

局所的なリスク因子

- 毎日のセルフケアの質の悪さ

- 残っている歯の歯周病の有無

- インプラントの位置や角度

- 人工歯の形状や設計

- セメントが周囲に残っている

- 歯ぎしりや食いしばりによる過剰な咬合力

このように、インプラント周囲炎の原因は、単にお口の中の清掃不良だけにとどまりません。特に「喫煙」や「糖尿病」といった全身的な要因は、インプラントとの相性が悪く、炎症リスクを高めるため注意が必要です。

インプラント周囲炎を未然に防ぐために

インプラント周囲炎は、一度かかってしまうと治療が困難で、最終的にはインプラントを除去しなければならないケースもあります。そのため、発症させないこと=「予防」が何よりも重要です。毎日の丁寧なセルフケアにくわえ、歯科医院での定期的なチェックとメンテナンスによるプロケアを受けることが、インプラントの寿命を延ばす鍵となります。

毎日のセルフケア+歯科でのプロケアのポイント

- インプラント専用の清掃用具を活用する

インプラントは天然歯とは構造が異なるため、周囲に磨き残しが起こりやすくなります。そのため、インプラント専用に設計された歯ブラシやフロス、歯間ブラシ、タフトブラシなどの清掃用具を使うことをおすすめです。

当院では、患者さまごとにお口に適した清掃用具と使い方をアドバイスし、日々のケアをサポートしています。 - 3~6ヵ月ごとに歯科でのプロケアを受ける

インプラントを健康な状態で保つには、歯科医院でのメンテナンスが欠かせません。3〜6ヵ月ごとの定期検診では、専用の機器でクリーニングを行ない、炎症やトラブルの兆候がないか丁寧に確認します。患者さまご自身のケアだけでは落としきれない汚れや歯垢も、専門的な処置によってしっかり除去できます。 - 生活習慣を見直し、全身の健康を整える

喫煙は、インプラント周囲炎を引き起こす大きなリスクのひとつです。そのため、当院ではインプラント治療を受ける方に対し、禁煙のサポートを積極的に行なっています。また、糖尿病などの持病がある方には、医科との連携によって血糖値のコントロールをはかり、全身の健康管理もしていきます。全身の健康を整えることが、インプラントを守ることにもつながります。

MYデンタルクリニックのインプラント治療とサポート体制

当院では、インプラントを「入れて終わり」とは考えていません。重要なのは、治療後もその状態をどれだけ良好に保てるかということです。そのために、治療前からリスクを見極め、より的確な治療を行なったうえで、治療後も丁寧なサポートで長期的な安定を目指しています。

インプラントに精通した

歯科医師による精密な診断

インプラントを長く快適に使用するためには、より的確な診断と治療計画の立案が重要です。当院では、CTスキャンによる3次元的な分析を通じて、インプラントを埋め込む位置や角度、人工歯の形状まで精密に設計します。

また、清掃しやすさや噛み合わせ、骨にかかる力のバランスにも配慮し、トラブルの芽を事前に摘み取れる治療を計画します。

治療後のメンテナンスと

定期チェック

インプラント治療が完了した後も、健康な状態を維持するには定期的な歯科医院でのプロケアが欠かせません。当院の歯科衛生士は、インプラントのメンテナンスに精通しており、専用器具を用いて丁寧にクリーニングを行ないます。

また、歯肉や顎の骨の状態もあわせてチェックし、必要に応じてレントゲン撮影も行なうことで、目に見えない変化にも早期に対応できる体制を整えています。

万が一の異変にも柔軟に対応

「インプラントがぐらつく」「歯肉が腫れている気がする」など、違和感を覚えたときにはすぐにご連絡ください。症状に応じて迅速に診査・処置が行なえるよう、柔軟に予約枠を確保し、早期対応によって重症化を防ぐことを心がけています。

一人ひとりに合わせた

予防プログラム

当院では、患者さまの全身状態や生活スタイル、普段のお手入れの状況を踏まえ、一人ひとりに適した予防プログラムをご提案しています。必要に応じて、治療前にお口の細菌検査を実施するなど、トラブルのリスクを可視化することも可能です。インプラントを末永く快適に使っていただけるよう、私たちは長期的なお口の健康維持を重視しています。

このように当院では、インプラント治療の全ての段階において「予防と早期発見・対応」に力を注いでいます。治療後に気になる症状がある方、トラブルを指摘されたことのある方も、お気軽にご相談ください。

当院以外で治療を受けた方のアフターケアも受け付けています

当院以外でインプラント治療を受けられた方のアフターケアやトラブル対応も行なっています。治療内容やインプラントの種類に関係なく、まずはお口の状態を丁寧に確認します。必要に応じてレントゲンや歯科用CTで骨や歯肉の状況を詳しく把握し、今後の治療についてわかりやすくご案内いたします。

また、「定期的なメンテナンスだけ受けたい」といったご希望も歓迎です。「転居で通院が難しくなった」「メンテナンスだけの対応をしてくれるクリニックを探している」といった理由でお困りの方も、お気軽にご相談ください。

リスク・副作用

インプラント治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

- 高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

- 手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

- 手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

- 手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

- 手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

- インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

- 毎日の清掃が不充分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

インプラントオーバーデンチャーにともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

- インプラントの埋入に関するリスク・副作用については、上記「インプラント治療にともなう一般的なリスク・副作用」をご確認ください。

- 毎日の清掃が不充分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

- 入れ歯使用直後は、口腔内になじむまで時間がかかることがあります。

- 入れ歯を装着していない時間が長いと、残存歯の傾きや損失、歯槽骨(歯を支える骨)の吸収などが起こることがあります。

- 使用方法などにより、破損することがあります。

All-on-4/6にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- インプラントの埋入ともない、外科手術が必要となります。

- インプラントの埋入に関するリスク・副作用については、上記「インプラント治療にともなう一般的なリスク・副作用」をご確認ください。

- 残存歯のある方は、症状により抜歯や歯槽骨の切削など外科手術が必要となることがあります。

- 治療当日に仮歯を装着できますが、最終的な人工歯を装着できるのは、インプラントと骨とがしっかり結合してからであり、それまで数ヵ月の期間を要します。

クリーニング・PMTCにともなう

一般的なリスク・副作用

- 内容によっては保険適用となることもありますが、歯の病気の治療ではないため自費(保険適用外)となることもあり、その場合は保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 歯科医院でのクリーニング・PMTCだけでは、虫歯・歯周病の予防はできません。日ごろから歯磨きなどのケアに努めることで、予防効果を上げられます。

- 歯肉の腫れや歯肉炎のある方は、器具が当たることにより痛みや出血をともなうことがあります。

- 歯と歯肉の境目への歯石の付着が多い方は、歯石除去後、歯肉から出血が見られることがあります。多くの場合、クリーニング後しばらくすると出血は治まり、1~2日で歯肉は治癒します。

- 着色汚れや歯垢・歯石はクリーニング・PMTCで除去できますが、効果は永続的ではありません。いずれも再付着するものなので、定期的に受診して処置を受けることが大切です。

デブライドメントにともなう

一般的なリスク・副作用

- 基本的には保険での診療となりますが、治療内容によっては自費(保険適用外)となることもあり、保険診療よりも高額になります。

- デブライドメントは、歯肉の中に器具を入れるため通常の歯石除去よりも痛みを感じることがあります。

- 歯のすき間に付着していた歯石が除去されることで、歯のすき間が目立つことがあります。

- 処置後、歯肉から出血することがありますが、時間の経過とともに治癒します。

- 処置後1~2日、何もしなくても痛みが出ることがあります。また噛んだときや歯を磨くときも痛みが出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

- 処置後、しばらく知覚過敏の症状が出ることがありますが、時間の経過とともに治癒します。

- 処置後、歯肉の退縮を引き起こすことがあります。

歯科用CTを用いた検査にともなう

一般的なリスク・副作用

- コンピューターを駆使してデータ処理と画像の再構成を行ない、断層写真を得る機器となります。

- 治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 検査中はできるだけ顎を動かさないようにする必要があります。

- 人体に影響しない程度(デジタルレントゲン撮影装置の1/10以下)の、ごくわずかな被ばくがあります。

- ペースメーカーを使われている方、体内に取り外せない金属類がある方、妊娠中または妊娠の可能性のある方は検査を受けられないことがあります。

サージカルガイドを用いた治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- サージカルテンプレート(手術用テンプレート)を作製することで、インプラントの埋入位置・方向・角度・深度の精度と正確性を向上させられます。

- 低侵襲での治療が可能ですが、術後に腫れや痛みが現れることがあります。

骨造成にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 外科手術が必要となります。

- 手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

- 治療後、骨がしっかりと作られるまで3~6ヵ月の治癒期間が必要です。

- 歯周病の方、心疾患や骨粗鬆症など内科的な疾患のある方は、骨造成治療が適さないことがあります。

- 口腔内の衛生状態の悪い方、顎骨が足りない方、免疫力や抵抗力が低下している方、歯周病発生リスクの高いとされる糖尿病の方、喫煙する方は、すぐに治療できないことがあります。

- 日常的に服薬しているお薬などが治療に影響することがあります。

- サイナスリフト・ソケットリフトの処置にあたり、上顎洞膜が破れる可能性があります。その場合、手術後に抗生剤を服用して感染を予防し、膜が自然に治癒するまで待ちます。

- 体の状態や細菌感染により、骨補填材と骨とが結合しない場合があります。この場合、原因を取り除き、ご希望があれば再治療を行ないます。

- 骨の成長途中であるお子さま(おおよそ18歳未満の方)、妊娠中の方は治療が受けられません。