全顎治療・咬合治療(歯がボロボロ)

- MYデンタルクリニック ホーム

- 全顎治療・咬合治療(歯がボロボロ)

そんな悩み、

もう一人で抱え込まないで

包括的な「全顎治療・咬合治療」で、

食べる喜びと自信に満ちた笑顔を

取り戻しませんか?

全顎治療・咬合治療で解決できるお口の悩み、1つでも当てはまったらご相談ください。

- 過去の虫歯や歯周病が再発した

- 合わない入れ歯を長く使っている

- 歯が抜けたまま放置している

- 噛み合わせの違和感をずっと覚えている

- 治療後のメンテナンスを充分に受けていない

堺市北区・北花田・新金岡の

全顎治療・咬合治療なら

MYデンタルクリニック

全顎治療・咬合治療の症例

諦めかけたお口が、機能と美しさを取り戻すまで。当院の全顎治療・咬合治療の症例

全顎治療の症例

治療前

治療後

| 患者主訴 | 歯がどんどん欠けてきた。 治療をしてもすぐ欠けてしまう。 |

|---|---|

| 年齢・性別 | 40代女性 |

| 治療期間・回数 | 2年 約20回 |

| 治療に用いた主な装置・方法 | 噛み合わせの診断及び咬合治療 インプラント治療 セラミック治療 |

| 治療費 | 咬合治療 330,000円+インプラント治療 399,500円×️2本 セラミッククラウン 130,000円×️7本 他は保険の被せ物 |

| リスク・副作用 | 顎の関節に調和の取れる噛み合わせを探るため、治療期間が長くかかる。場合によっては、本症例のように全部の歯を治療する必要性がある。 |

お口全体の機能と

審美を再構築する

フルオーダーメイドの

包括的歯科治療

全顎治療は、お口の中の複数のトラブルに対してトータルで診査してさまざまな分野の知識をいかす、フルオーダーメイドの歯科治療です。虫歯や歯周病といった一般的な病気の治療だけにとどまらず、噛み合わせを改善するためにインプラントや矯正・補綴治療といった咬合治療も視野に入れながら、歯列全体を改善します。

過去に治療をしたところであっても、時間が経つと噛み合わせや見た目が悪くなるといったトラブルを抱える場合があります。こうした問題を解消するとともに、原因を追究して根本的に解決することに力を入れています。「歯がボロボロで歯医者さんに見せられない」と悩んでいる方も、安心してお越しください。新しい歯を再構築していきましょう。

「精密な診断と綿密な計画が鍵」全顎治療・咬合治療のプロセス

- STEP 01

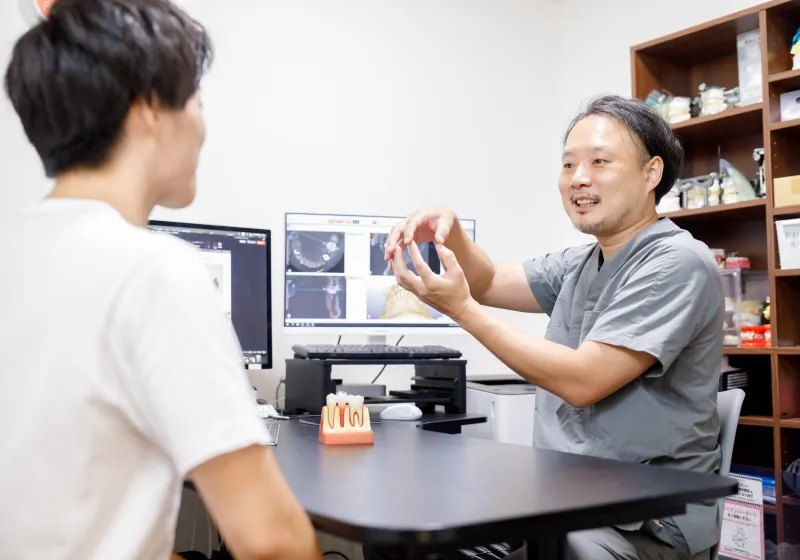

徹底的なカウンセリング

お口の中で痛みや違和感などのトラブルがないかお聞きします。気になることがありましたら遠慮せずにお話しください。お口の中を拝見し、想定される治療法などについてご説明します。

- STEP 02

精密検査と総合的診断

口腔内写真やレントゲン、歯科用CTなどを使って詳しく検査します。検査結果と患者さまが抱えているトラブルから総合的に判断し、原因を分析します。

- STEP 03

オーダーメイドの

治療計画立案と

コンサルテーション精密検査の結果と症状の根本的な原因などについてご説明し、全顎・咬合治療の計画内容の詳細をお伝えします。計画内容について同意をいただきましたら、治療に移ります。

- STEP 04

段階的な治療の実施

全顎・咬合治療の計画に沿って段階的に進めていきます。場合によっては長期的なスケジュールとなりますので、患者さまのご予定などとすり合わせながら治療を継続します。

- STEP 05

最終補綴物の作製・

装着と咬合調整精密に調整してきた最終的な補綴物を作製し、実際に装着したうえで噛み合わせや色合いを確認します。微調整し、患者さまにご納得いただけましたら治療は終了となります。

- STEP 06

治療後のメンテナンスと

長期的なサポート治療部位を清潔に保っていなければ、病気が再発するおそれがあります。定期的にメンテナンスを行ない、噛み合わせや歯並びの状態などを確認していきます。

「各分野の専門知識と技術を結集」全顎治療・咬合治療を構成する主な治療法

全顎・咬合治療では、さまざまな治療法を組み合わせます。専門的な知識と技術をいかし、患者さまの健康を守ります。

虫歯治療

虫歯の状態に合わせて患部を削って再発しないようにし、補綴物を作製します。虫歯が発生している原因を追究するとともに、噛み合わせが改善し見た目も良くなる補綴物を作って適合するようにセットします。

歯周病治療

歯周病治療では、基本的には歯周病の原因となる歯垢や歯石を取り除きます。歯周病が進行すると骨が吸収されて歯が抜け落ちてしまうので、全顎治療を通じてしっかり治療し、お口の中の細菌を減らしていく必要があります。

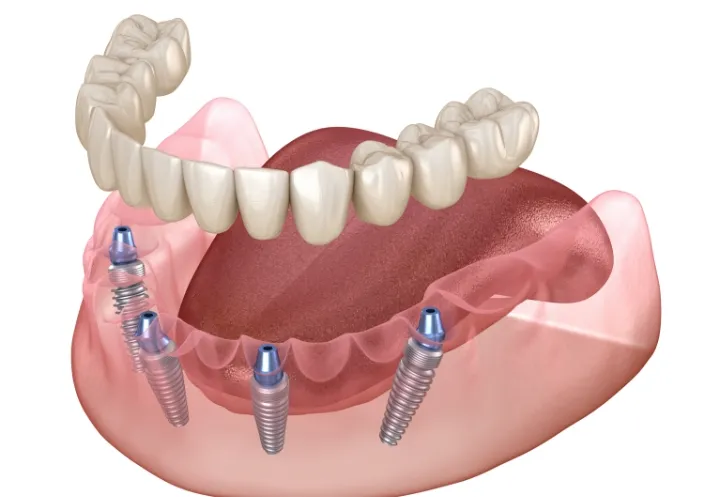

インプラント治療

歯が抜けている、または抜歯の必要がある場合はインプラント治療を検討します。インプラントは「第2の天然歯」とよばれるほど天然歯に近い機能をもちます。硬いものを噛めるようになり、審美性も回復できる治療です。

矯正歯科

全体的に歯並びが悪い場合、矯正治療を検討します。金属のワイヤーなどを使って歯に力をかけて、正しい歯並びになるように動かします。噛み合わせを根本的に改善する治療となり、患者さまの不正咬合の度合いによって検討します。

噛み合わせ治療

補綴物の摩耗によって噛み合わせがズレている部分を確認し、微調整して正しい咬合へと導きます。噛み合わせが良くなるとしっかり噛めるようになり、全身的なバランスを整えることにもつながります。

審美治療

全顎治療ではお口の機能だけでなく、見た目の問題についても解消していきます。審美性を含めたトータルな治療で、精神的な負担を軽減します。すでにある銀歯を白い補綴物に変える治療なども検討していきます。

多様な経験と精巧な技術、

そして患者さまに

寄り添う心で、

お口の「再生」を実現します

診断力

総合的な診査・

診断能力と最新設備の活用

MYデンタルクリニックではカウンセリングを重視し、患者さまがどのようなお悩みをおもちかしっかりお聞きします。それからさまざまな装置を使った精密検査を行ない、カウンセリングの内容と照らし合わせながら診断します。歯科用CTなどの先端的な装置を導入しており、患者さまの症状を正しく分析するのに役立てています。

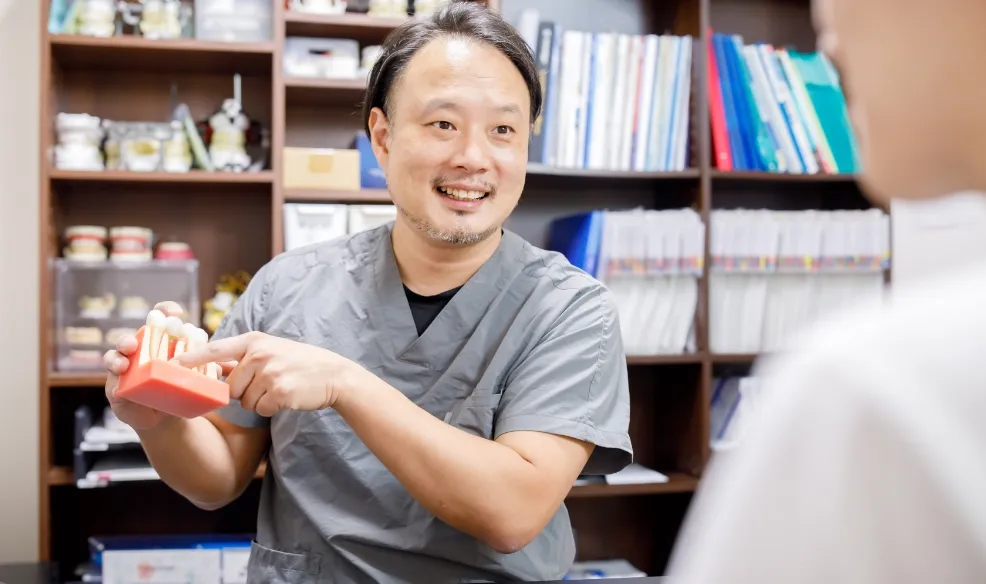

計画力

一人ひとりに最適化された

オーダーメイドの治療計画

患者さまの症状を精密検査し、検査結果を丁寧に分析して根本的な原因を調べます。これによって患者さまに合った治療計画を立てることができ、無駄なく健康的な口腔環境を構築できます。あらゆる分野に精通している歯科医師が在籍しているので、こうしたオーダーメイドでの立案が可能となっています。

コミュニケーション

徹底した

インフォームドコンセント

(説明と同意)

精密検査や治療計画を立案したうえで、治療内容や金額、治療期間などを決定して患者さまにお伝えしています。治療が始まってから「このまま治療を受けていて大丈夫かな?」といった不安を感じないよう、事前にご説明しています。患者さまが治療内容に同意されて、はじめて治療をスタートしますのでご安心ください。

予後

長期的な安定と

健康維持を目指した

治療とメンテナンス

全顎・咬合治療によって噛み合わせなどを改善した歯は、治療後も健康状態を安定させていくことが大切です。お口の中の細菌は、清潔な状態を保っていないと繁殖するおそれがあり、虫歯や歯周病を再発してしまいます。治療後は定期的にメンテナンスで、噛み合わせや健康状態などを細かくチェックします。必要な場合は治療して状態を改善させます。

全顎治療・咬合治療のよくあるご質問

- Q

治療期間はどれくらいになりますか?

A患者さまの症状や治療計画によって異なります。根管治療や矯正治療、インプラント治療などを含む場合は、長期的な治療になる可能性もあります。患者さまのスケジュールを確認しながら計画を立てます。

- Q

銀歯などによる金属アレルギーが心配です。

A当院ではセラミックのように金属を使わない美しい補綴物をご用意しています。現在銀歯をお使いの方も、セラミックのように金属が含まれていないものに変えることもできます。ご希望の場合はお気軽にご相談ください。

- Q

治療の痛みが怖くて通院を迷っています。

A治療内容によっては、必要に応じて麻酔を使用します。また、麻酔を注入する際にもできるだけ痛みを抑えるように工夫しています。インプラント治療では手術が必要となるため、患者さまの負担を可能な限り軽減します。

- Q

なるべく歯を抜きたくありませんが、抜歯せずに治療できるでしょうか。

A当院では、可能な限り抜歯をせずに治療できるように検討しています。ただし、虫歯や歯周病の進行によっては抜歯の可能性があります。抜歯の際は理由をご説明し、ご納得いただいたうえで治療を進めます。

- Q

どの治療が最もおすすめでしょうか。

Aどの治療が適しているかについては、患者さまの症状やご希望などにより異なります。カウンセリングや検査結果を通じて治療法の選択肢を提示しますので、どの方法が適しているか一緒に考えていきましょう。

あなたの未来を変える第一歩

全顎治療・咬合治療

個別カウンセリング

まずはじっくりお話を伺い、お口の状態を拝見します。

そのうえで、全顎治療の可能性、おおまかな治療の流れや費用についてご説明いたします。

全顎治療・咬合治療について、まずは問い合わせしてみる。

リスク・副作用

歯周病治療/歯周組織再生治療/歯周外科治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

- 治療に対して患者さまが協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

- 治療後歯肉が下がることがあります。

- 治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

インプラント治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

- 高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

- 手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

- 手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

- 手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

- 手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

- インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

- 毎日の清掃が不充分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

矯正治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

- 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

- 治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯が全て生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯が全て生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

- 歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

- 装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

- 治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

- 歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

- ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

- ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

- 治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

- 治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

- 問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

- 歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

- 矯正装置を誤飲する可能性があります。

- 装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

- 装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

- 装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

- 顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

- 治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

- 加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

- 矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

噛み合わせの治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 噛み合わせのバランスによっては、ご自身の歯を削る場合があります。

- 歯の状態によっては根管治療が必要になることがあります。

- 治療後に噛み合わせが変わることがあります。

審美治療・セラミック治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

- 治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

- 抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

- 抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

- 治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・痛み・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

- 治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

- 歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

- セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

- 噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。

入れ歯の作製・使用にともなう一般的なリスク・副作用

- 内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 入れ歯を固定するため、患者さまの同意を得てから残存歯を削ったり抜歯したりすることがあります。

- 使用直後は、口腔内になじむまで時間がかかることがあります。

- 事前に根管治療(神経の処置)や土台(コア)の処置が必要となることがあります。

- 入れ歯を装着していない時間が長いと、残存歯の傾きや損失、歯槽骨(歯を支える骨)の吸収などが起こることがあります。

- 咬合が変化したり、固定源である残存歯が削れたり抜けたりした場合は、入れ歯の調整・修理が必要になることがあります。

- 金属を使用する入れ歯では、金属アレルギーを発症することがあります。

- 使用方法などにより、破損することがあります。

- 定期的な検診・メンテナンスが必要です。

部分矯正にともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 前歯6本だけを治す方法なので、噛み合わせは改善できません。噛み合わせの改善を希望される方は、全顎の矯正治療が必要となります。

- 症状によっては、でこぼこの前歯がきれいに並ぶスペースを確保するため、歯と歯の間を削る必要があります。しかし、エナメル質(歯の表面)を0.3~0.8mmほど削る程度なので、歯への支障はほとんどありません。

- 前歯だけの治療となり動きが限られているので、症状によっては希望どおりに仕上がらないことがあります。

マウスピース型矯正装置(インビザライン)を用いた治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

- ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。

- 症状によっては、マウスピース型矯正装置(インビザライン)で治療できないことがあります。

- お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。

- 装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。

- 治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

- 食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。

- 治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。

- お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置(インビザライン)に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。

- 治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。

- 薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

薬機法において承認されていない医療機器「インビザライン」について

当院でご提供している「マウスピース型矯正装置(インビザライン)」は、薬機法においてまだ承認されていない医療機器となりますが、当院ではその有効性を認め、導入しています。

- 未承認医療機器に該当

薬機法上の承認を得ていません(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年8月4日最終確認)。 - 入手経路等

アライン・テクノロジー社(日本法人:インビザライン・ジャパン合同会社)より入手しています。 - 国内の承認医療機器等の有無

国内では、マウスピース型矯正装置(インビザライン)と同様の性能を有した承認医療機器は存在しない可能性があります(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ウェブサイトにて2025年8月4日最終確認)。 - 諸外国における安全性等にかかわる情報

1998年にFDA(米国食品医薬品局)により医療機器として認証を受けていますが、情報が不足しているため、ここでは諸外国における安全性等にかかわる情報は明示できません。今後重大なリスク・副作用が報告される可能性があります。 - 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の救済対象外

国内で承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器(生物由来等製品である場合に限る)・再生医療等製品による副作用やウイルス等による感染被害で、万が一健康被害があったとき、「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」などの公的な救済制度が適用されますが、未承認医薬品・医療機器・再生医療等製品の使用は救済の対象にはなりません。また、承認を受けて製造販売されている医薬品・医療機器・再生医療等製品であっても、原則として決められた効能・効果、用法・用量および使用上の注意に従って使用されていない場合は、救済の対象にはなりません。

日本では、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。

※当該未承認医薬品・医療機器を用いた治療の広告に対する注意事項の情報の正確性について、本ウェブサイトの関係者は一切責任を負いません。