当院のこだわり

- MYデンタルクリニック ホーム

- 当院のこだわり

MYデンタルクリニック

7つのこだわり

01 「治療の成功率を向上」 歯と神経を残す精密根管治療

- 「歯科用CT」による診断力

- 「マイクロスコープ」による精密治療

- 全て「ラバーダム」使用で感染防止

- 安心の「保証制度」

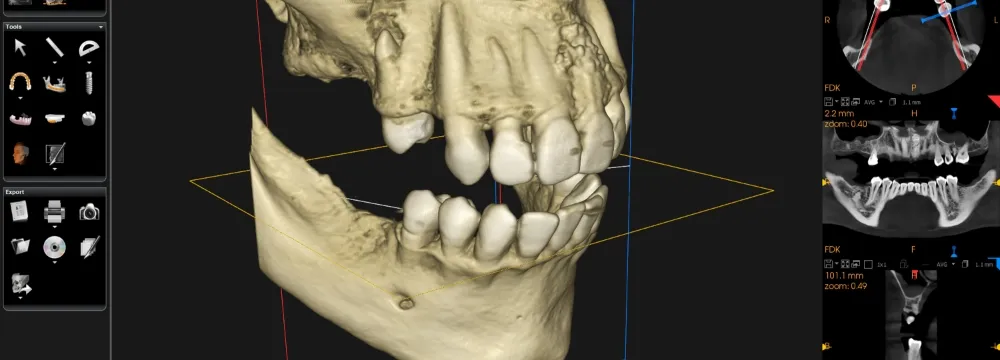

歯の根の管(根管)は木の枝のように複雑な形状をしており、肉眼では見えない細菌が潜んでいます 。この細菌を完全に取り除けないと再発を繰り返し、最悪の場合は抜歯に至ります 。当院では、大切な歯を1本でも多く残すため、先端的な機器を駆使した精密根管治療に力を入れています 。歯科用CTで根管の構造を立体的に把握し 、マイクロスコープで視野を最大24倍まで拡大して感染源を徹底的に除去します 。さらに治療中はラバーダムで細菌の侵入を確実に防ぎ 、再感染のリスクを大幅に低減 。他院で「抜歯しかない」と言われた歯も救える可能性を高めます 。

02 「しっかり噛める幸せを、もう一度」 デジタル技術を活用し、

痛みを抑えた精度の高い

インプラント治療

- 他院で断られたケースでも「難症例」に対応

- 1回で終わる手術「抜歯即時埋入」

- 「骨の少ない方」でも対応

- 安心の「10年保証」

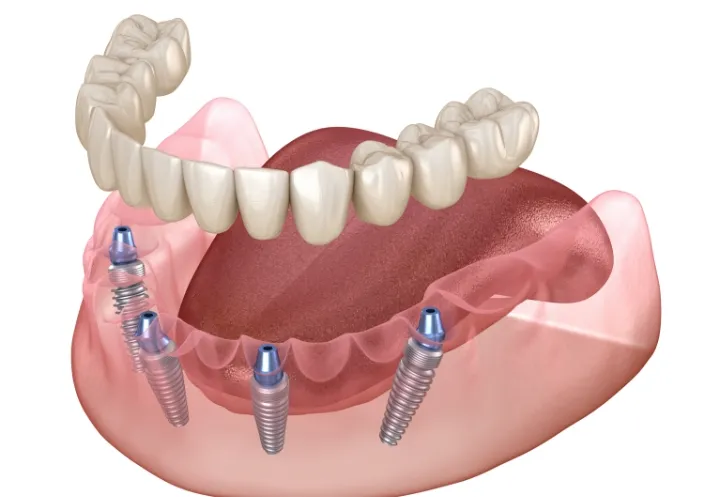

MYデンタルクリニックではデジタル技術を活用した、埋入精度が高く、痛みを軽減したインプラント治療を提供しています。インプラント治療は失った歯を補う方法の1つで、外科手術によって顎骨にインプラントを埋め込むことで天然歯のようにしっかりと噛めるよう機能性を回復します。

実際にインプラントを埋入する際は、事前に作製したサージカルガイドという補助装置を使用しています。患者さま一人ひとりの顎の状態に合わせた埋入位置・深さを設計することで、手術時により正確な埋入を可能にします。また、歯肉の切開や骨を削る量を最小限に抑え、術後の痛みや腫れを軽減して患者さまの心身の負担を軽減します。

03 「大人から子どもまで幅広く対応」 見た目と噛み合わせの

どちらも妥協しない矯正治療

- マウスピース矯正治療前に

「3Dシュミレーション」可能 - 「ワイヤー矯正」にも対応可能

- お子さまの口周りの筋肉鍛える

「口腔筋機能療法」 - できる限り「歯を抜かない」

「歯並びが気になる」「子どもの歯がきれいに生えてくるようにしたい」とお悩みの方へ、当院では幅広い年代に対して矯正治療を実施しています。成人矯正では、透明で目立ちにくく、取り外し可能なマウスピースで歯並びを整えます。人前に立つ機会の多い方、ワイヤーが気になる方、痛みを抑えたいとお考えの方におすすめの治療法です。

小児矯正は年齢に応じて1期治療、2期治療に大別されます。1期治療では顎の成長を促す床矯正、口周りの癖を改善するプレオルソ・MFT(口腔筋機能療法)で歯がきれいに生えるための土台を作ります。2期治療は成人矯正と同様ですが、1期治療できれいな歯並びになっていれば、不要になったり抜歯せずに矯正できます。

04 「できる限り歯を残す」 歯周再生療法の実施

- 「グラグラした歯」でも抜歯を回避

- 「痛み」を抑えた治療

- 歯を失う原因の第1位が「歯周病」

歯周病が進行すると歯を支える骨を溶かしてしまい、歯がぐらぐらしたり、最悪の場合抜歯を検討します。歯がなくなると審美性に影響を及ぼすほか、噛み合わせが悪くなり食べ物をうまく噛めず、内臓に負担をかけたり認知機能が低下するなど多くの問題を引き起こします。

当院では患者さまの大切な歯をできる限り残せるように歯周再生療法を実施しています。歯周再生療法は歯周病によって失われた歯肉やセメント質、歯を支える骨・歯根膜を再生させる治療です。歯肉を切開し、歯垢や歯石・炎症している組織を除去して歯周組織再生材料を充填して縫合します。歯周組織が再生するとしっかりと歯を支えられるようになり、抜歯の可能性を低減できます。

05 「美しい歯で、自信の持てる笑顔に」 希望に合わせた

審美歯科の実施

- 見た目と機能面を持ち合わせた

「セラミック治療」 - 歯を削らず白く「ホワイトニング」

- 「噛み合わせ」まで意識し、虫歯の再発防止

銀歯のギラつき・歯の色や形など口周りのお悩みはセラミック治療で改善できます。口元を気にしてうまく笑えない、おしゃべりの時に口を隠してしまうといったコンプレックスを解消し、輝くような美しい笑顔を取り戻します。白いセラミック素材は見た目の美しさだけでなく、自然な噛み心地も再現します。また、セラミック素材は表面がツルツルしていて歯垢が付きにくく、虫歯や歯周病を予防してお口の中をより清潔に保てます。詰め物や被せ物だけでなく、前歯の軽微なすきっ歯は矯正治療をしなくとも、セラミック治療で改善できます。患者さまのお悩みに応じて、適切な素材をご提案しますので、気になることは遠慮なくお話ください。

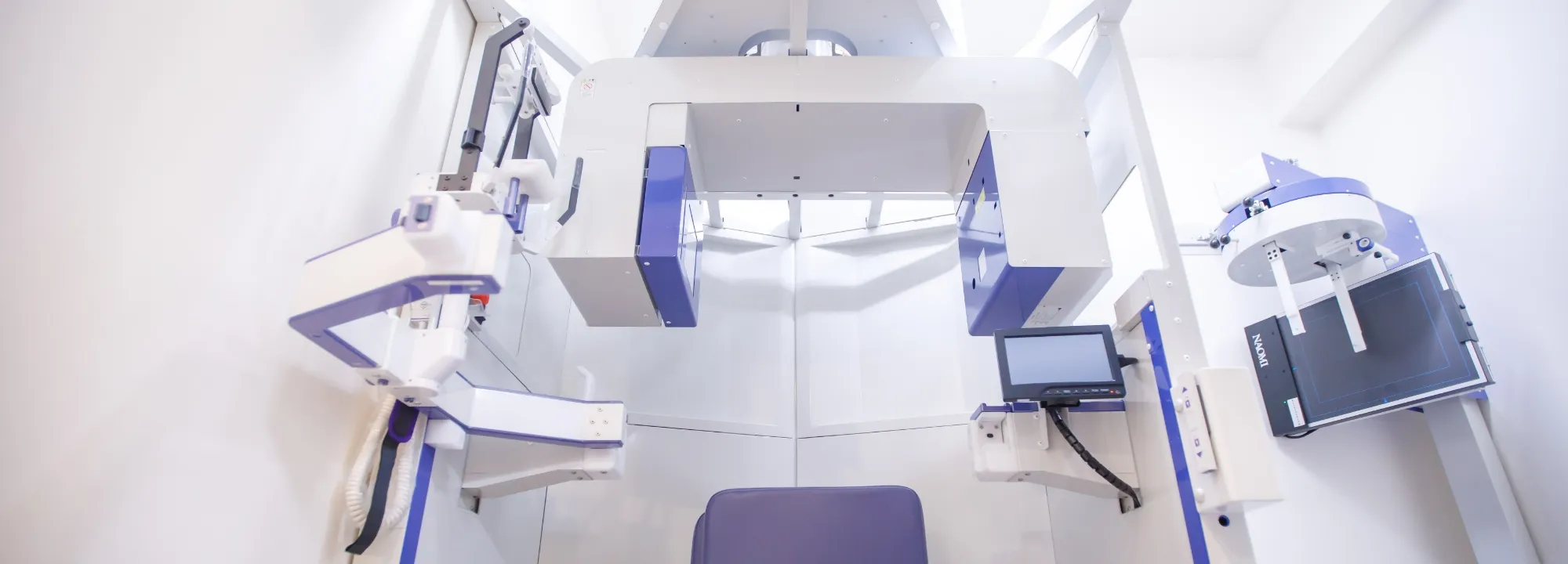

06 「より安全で安心な治療のために」 充実した院内設備と院内環境

患者さまがより安全な治療を受けられるように、さまざまな先進的な機器を導入したり院内感染予防を徹底しています。低被ばくのレントゲンを導入することで、歯や顎の状態をしっかりと確認しながら被ばく量の少ない検査ができます。また、治療にはマイクロスコープを使用して肉眼では確認できない細かな部分を拡大視野で把握します。それにより虫歯の取り残しがなくなったり、詰め物・被せ物を隙間なくきれいに装着できます。再発予防にもつながり、より安心して治療を受けていただけます。また、診療ユニットには口腔外バキュームを設置して治療時の飛沫や切削片が飛び散らないように吸い込みます。これにより院内感染を予防します。

また、院内は年齢に限らずどのような患者さまも通いやすいようにさまざまな工夫を凝らしています。駐車場を完備し、院内は診療室への段差をなくして、ベビーカーやご高齢の方がスムーズに移動できるようにしています。また、受付のカウンターを低くして背伸びをしなくても届くようにするなど、バリアフリー設計にしています。

そのほか、お子さまの治療だけでなく保護者の方も気兼ねなく通院できるようにさまざまな取り組みを行なっています。院内にベビーカー置き場のほか、おむつを交換できる授乳室・ベビーチェアを設置しています。少し大きくなって一人でも待てるお子さまが退屈しないよう、キッズスペースもありますので保護者も安心して通院いただけます。

07 「患者さまの要望や

お気持ちに寄り添う」 Age Stageに合わせた治療

子どもから大人まで幅広い年代の患者さまに合わせた治療をご提案します。たとえば歯周病の患者さまでも、「歯を残してほしい」と希望される方と「歯を抜いてもいい」と考えられる方がいらっしゃいます。患者さまのお口の状態、噛み合わせの変化などを総合的に考えて、適切な治療法をご提供します。患者さまが納得して治療を受けられるように、メリット・デメリットをお伝えしたうえでご希望に沿った方法をすり合わせます。

また、お子さまの歯は軟らかく、虫歯になりやすいためフッ素塗布で予防し、定期検診でお口の状態を確認して早期発見・治療につなげます。無理に治療を進めることはせず、患者さまのお気持ちに寄り添った治療を行ないます。

初診の流れ

- STEP 01

受付

初めての患者さまは、まず受付カウンターにお声がけください。保険証・マイナンバーカード、医療福祉費受給者証・後期高齢者受給者証などをご提示いただきますようお願いいたします。お久しぶりにご来院される方は、お持ちであれば診察券も一緒にご提示ください。

- STEP 02

問診票の記入

皆さまの病状を知るうえでとても大切な資料となりますので、できるだけ正確にお答えください。個人情報の守秘は厳守いたします。

- STEP 03

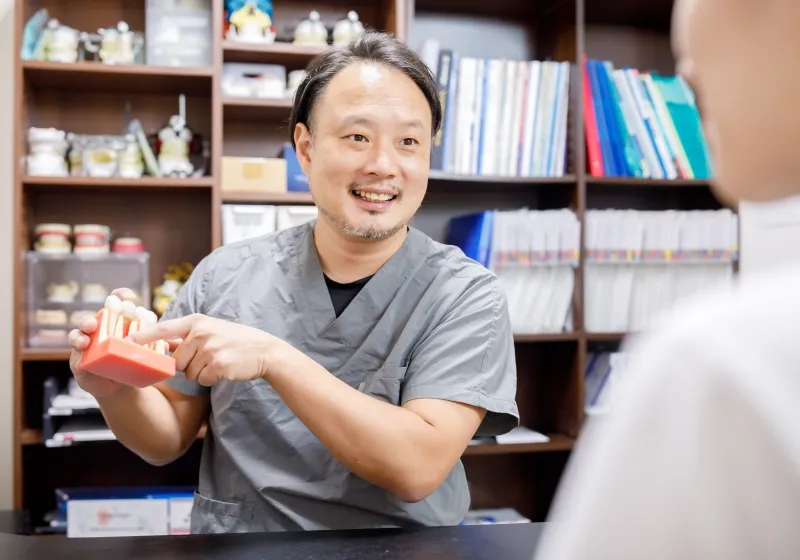

初診カウンセリング

患者さまの来院理由をカウンセリング室にて伺います。患者さまの主訴や治療に対するご希望、問診票の内容などについて確認させていただき、当クリニックの診療のシステムについても説明させていただきます。

- STEP 04

診療室

お口の中を拝見し、その状態に合わせてレントゲン写真・口腔内写真・歯周病検査などを実施します。その資料は治療前の状態として記録し、治療計画を立てるうえで活用します。また、治療後との比較やメンテナンス状態を確認するのにも役立てます。

- STEP 05

処置(応急処置など)

検査結果を簡単にご説明し、処置を開始します。ドクターによる口腔内の診査と、痛みや主訴に対する応急処置を行ないます。

- STEP 06

現在の状況の説明および

今後の治療計画の立案後日、口腔内写真・レントゲン、歯周病検査の情報をもとに、優先的に実施する治療、より専門的な治療を検討します。より専門的な治療が必要な場合は詳しく検査を行なってから治療計画を立案します。ご同意を得ながら、次回以降は治療計画に沿って進めていくことになります。

- STEP 07

治療後

治療後は歯科衛生士によるメンテナンスを定期的に行なうことで、虫歯や歯周病の再発を防ぎます。万が一、お口の中の病気ができても、早期に治療を開始することで、通院回数や患者さまの体への負担軽減につながります。お口のお悩みやご相談がある方は、MYデンタルクリニックにお越しください。

リスク・副作用

インプラント治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- インプラントの埋入にともない、外科手術が必要となります。

- 高血圧症、心臓疾患、喘息、糖尿病、骨粗鬆症、腎臓や肝臓の機能障害などがある方は、治療を受けられないことがあります。

- 手術後、痛みや腫れが現れることがありますが、ほとんどの場合1週間ほどで治ります。

- 手術後、歯肉・舌・唇・頬の感覚が一時的に麻痺することがあります。また、顎・鼻腔・上顎洞(鼻腔の両側の空洞)の炎症、疼痛、組織治癒の遅延、顔面部の内出血が現れることがあります。

- 手術後、薬剤の服用により眠気、めまい、吐き気などの副作用が現れることがあります。

- 手術後、喫煙や飲酒をすると治療の妨げとなるので、1週間は控えてください。

- インプラントの耐用年数は、口腔内の環境(骨・歯肉の状態、噛み合わせ、歯磨きの技術、メンテナンスの受診頻度、喫煙の有無など)により異なります。

- 毎日の清掃が不充分だった場合、インプラント周囲炎(歯肉の腫れや骨吸収など)を引き起こすことがあります。

サージカルガイドを用いた治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- サージカルテンプレート(手術用テンプレート)を作製することで、インプラントの埋入位置・方向・角度・深度の精度と正確性を向上させられます。

- 低侵襲での治療が可能ですが、術後に腫れや痛みが現れることがあります。

歯周病治療/歯周組織再生治療/歯周外科治療にともなう一般的なリスク・副作用

- 内容によっては自費(保険適用外)となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 歯周病の進行状況によりますが、歯垢や歯石の除去時に痛みを感じることがあります。

- 治療に対して患者さまが協力的でない場合は、改善に歯周外科治療や歯周組織再生療法が必要になることがあります。その場合、歯肉を切開するため腫れや痛みをともなうことがあります。

- 治療後歯肉が下がることがあります。

- 治療によって歯肉が引き締まってくるため、被せ物と歯肉の段差とが目立つことがあります。

矯正治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 矯正治療の一般的な治療費は60万~150万円、一般的な治療期間は2~3年、一般的な治療回数は24~36回となります。使用する装置、症状や治療の進行状況などにより変化しますので、参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

- 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

- 治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯が全て生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯が全て生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

- 歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

- 装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さまのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

- 治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

- 歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

- ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

- ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

- 治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

- 治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

- 問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

- 歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

- 矯正装置を誤飲する可能性があります。

- 装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

- 装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

- 装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

- 顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

- 治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

- 加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

- 矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。

マウスピース型矯正装置を用いた治療に

ともなう一般的なリスク・副作用

- 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 正しい装着方法で1日20時間以上使用しないと、目標とする治療結果を得られないことがあるため、きちんとした自己管理が必要になります。

- ご自身で取り外せるため、紛失することがあります。

- 症状によっては、マウスピース型矯正装置で治療できないことがあります。

- お口の中の状態によっては、治療計画どおりの結果が得られないことがあります。

- 装着したまま糖分の入った飲料をとると、虫歯を発症しやすくなります。

- 治療によって、まれに歯根吸収や歯肉退縮が起こることがあります。

- 食いしばりの癖が強い方の場合、奥歯が噛まなくなることがあります。

- 治療途中で、ワイヤーを使う治療への変更が必要になることがあります。

- お口の状態によっては、マウスピース型矯正装置に加え、補助矯正装置が必要になることがあります。

- 治療完了後は後戻りを防ぐため、保定装置の装着が必要になります。

- 薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。

床矯正装置を用いた治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 機能的・審美的に仕上げるための治療なので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 取り外せるので、装着時間を守るためのセルフコントロールが必要です。

- お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

- 毎日の装着を怠ると、良好な治療結果を得られないことがあります。

- 歯を自在に動かせるわけではないので、2期治療が必要となりますが、1期治療を行なうことで負担が軽減されます。

- この装置だけで、お口周りの問題を全て解決できるわけではありません。

- 取り外して歯を磨けるので虫歯になるリスクは低減しますが、装置をつけていない場合よりは虫歯になるリスクが上がるので、丁寧に歯を磨くことが大切です。

- 装置に金属が使われているため、個人差はありますが金属アレルギーを発症することがあります。

歯列矯正用咬合誘導装置(プレオルソ)を用いた治療に

ともなう一般的なリスク・副作用

- 薬機法(医薬品医療機器等法)において承認された医療機器です。歯の誘導に使用します。

- 機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 取り外せるので、装着時間を守るためのセルフコントロールが必要です。

- お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

- 毎日の装着を怠ると、良好な治療結果を得られないことがあります。

- 正しい使い方ができていないと、かえって悪い歯並びになってしまうことがあります。

- この装置だけで、お口周りの問題を全て解決できるわけではありません。

MFT(口腔筋機能療法)にともなう

一般的なリスク・副作用

- お口周りの筋肉を正常に機能させるためのトレーニングです。

- 機能的・審美的に仕上げるための治療なので、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- お子さまが治療に協力的でない場合、良好な治療結果を得られないことがあります。

- MFT(口腔筋機能療法)だけで、お口周りの問題を全て解決できるわけではありません。

- MFT(口腔筋機能療法)を行なったからといって、将来矯正治療をせずに済むとは限りません。

審美治療・セラミック治療にともなう

一般的なリスク・副作用

- 審美治療としてセラミック治療を行なう場合、自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。

- 事前に根管治療(神経の処置)やコア(土台)の処置が必要となることがあります。

- 治療では歯を削ることがあります。また、知覚過敏を発症することがあります。

- 抜髄(神経の処置)や抜歯が必要になることがあります。

- 抜歯や外科処置をともなう場合、出血や腫脹(しゅちょう)を生じることがあります。

- 治療で歯肉を移植する場合、二次的な出血・痛み・腫脹(しゅちょう)が見られることがあります。

- 治療後、自発痛、咬合痛、冷温水痛を生じることがあります。

- 歯ぎしり・食いしばりなどの癖や噛み合わせによっては、補綴物が破損することがあります。

- セラミック製の補綴物は、金属製の補綴物よりも歯を削る量が多くなることがあります。

- 噛み合わせ・歯ぎしりの強い方は、セラミックの破損を防止するため、マウスピースをおすすめすることがあります。

マイクロスコープの使用にともなう

一般的なリスク・副作用

- 治療内容によっては保険診療となることもありますが、基本的には自費(保険適用外)での診療となり、保険診療よりも高額になります。詳細は歯科医師にご確認ください。

- 精密な治療を行なうための歯科用顕微鏡であり、焦点の合う範囲が狭いため、立体的な観察機器としては必ずしも適しません。治療内容によっては使用しない場合があります。